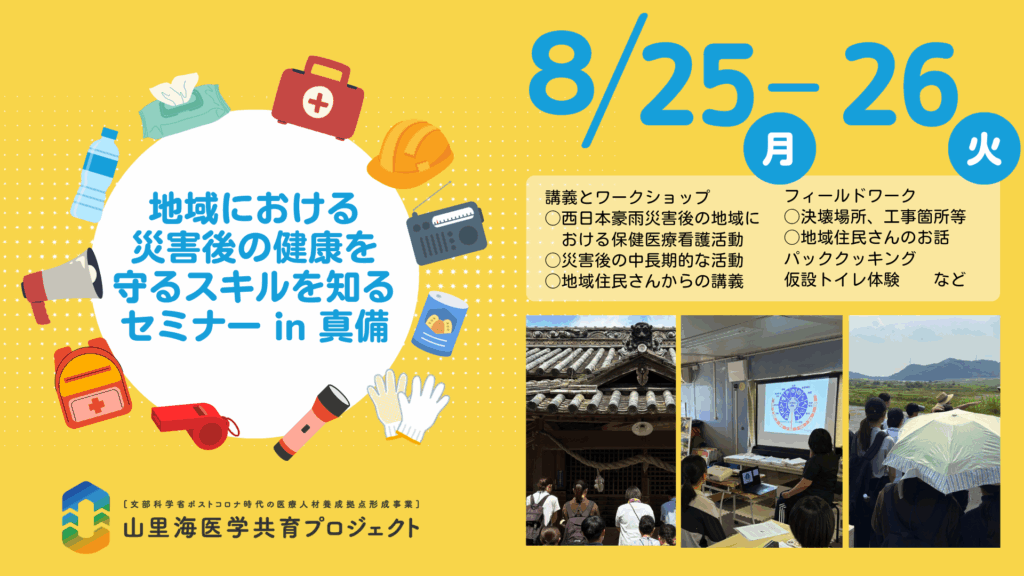

災害後の健康を守ることを学ぶセミナー in 真備 開催報告

山里海医学共育プロジェクト(公衆衛生学マスター養成プログラム)の夏の企画として、8月25日から8月26日の2日間、岡山県倉敷市真備町で「災害後の健康を守ることを学ぶセミナー in 真備」を開催しました。災害が起きたとき、そしてその後に、地域でくらしと健康を守るには何が大切かを現地で学び、真備のまちを歩き、住民の方のお話を直接うかがい、みんなでできる備えと支え合いを考えることに取り組みました。県内外の高校生と、留学生を含めた大学生と院生、教員陣からなる13名が参加し、実践的かつ多様な視点のディスカッションにあふれた学習企画となりました。

開催背景

2018年7月の西日本豪雨で大きな浸水被害を受けた真備町にあるそーる訪問看護ステーションは、発災当時より訪問看護の継続だけではなく、地域活動に取り組んできた医療組織です。今回私たちは真備を訪れ、そーるの片岡奈津子さんをはじめとするスタッフのみなさんと、当時災害対応に当たられた地域のリーダーの方などから、災害時とその後の地域における健康とくらしを守る取り組みを学びました。

プログラム内容

1日目(8/25):

- 災害によって起こる地域的な健康課題:そーるスタッフによる体験談や当時の医療記録を通じて、災害が及ぼす様々な影響と情報や物がない中での懸命な活動に始まり、今日まで続くリカバリープロセスについて理解を深めました。

- パッククッキング体験:災害時の食の工夫として、パッククッキング(袋を使ってできるだけ水を使わない調理法)を実際に体験し、災害の食事の難しさを学びました。

- 災害時のトイレ体験:普段は使えない災害時設置トイレを使わせていただき、毎日のトイレとの違いを実感しました。スペースが狭く、自動洗浄もないトイレを毎日使うことが心身にどのような影響を与えるかを、想像ではなく実体験として感じることができました。

2日目(8/26):

- タウンフィールドワーク:まびふれあい公園から小田川の長い歴史、付け替え工事のエピソード、新しい川べりの景観への配慮を学び、川沿いを走りながら、今は新しくモダンな住宅が並ぶ地域が、当時は水に浸り、住民さんは災害が起きる前とは違う気持ちででしかその道を通ることができないなど、真備に暮らしそのプロセスを見てきた、そーるの片岡さんだからこそ教えていただける物語をたくさん聞かせていただきました。また、クリーンセンターと熊野神社にも寄らせていただき、指定避難所ではなかったものの高台にある施設のため、当時は多くの方が避難されたエピソードを教えていただき、地理的な特徴が災害時には重要であることを再確認しました。

- 真備の素敵カフェ:お昼は、真備のおしゃれカフェの「ぽぷり」さんで、おいしいお食事をいただきました。お昼休憩中には、片岡さんの広いネットワークのお陰で、特別ゲストも登場してくださり、支援者の立場だからこその尽力とご苦労などを教えていただきました。

- 住民と共に築いたコミュニティケア紹介:現在も続いている地域での継続的な健康支援は、最初は手探りだったことや、うまくいかなかったことも、住民の方の理解とサポートを得てからは、多面的に発展することができたと、片岡さんと当時住民の立場としてリーダーシップを取られた方に教えていただきました。また住民の方が折々にしたためられたお手紙から、大変な状況の中でも生きていることに感謝し、生活を楽しまれる、しなやかな心を学びました。

- グループまとめと全体まとめ:2日間の学びを振り返り、災害時とその後の地域でのくらしと健康を守るために必要な要素について参加者全員で共有しました。

全体を通して

参加者からは「将来医療職になる立場として、学生のうちに学ぶことができて本当に良かった」「身近に感じていたつもりだったが、今回のフィールドワークに参加して現地の方が苦労をされていたことを始めて知ることができた」「地域の方の長年培ってきた信頼関係があったからこそできる活動があることを学べた。支援チームが入れば災害時はなんとかなると思っていた認識を新たにすることができた」「(低学年なので)まだ専門的な知識はないけれども、看護職の働きは病院ではない場所にもあり、代わりのきかない存在になり得ることを学ばせていただいた」などの声がありました。

また、今回はボリビアとコスタリカ出身の教員と留学生も参加しました。振り返りに際して、「母国も気候変動の影響もあり様々な災害に遭遇している、今回真備で学んだことは母国でも参考にすべきことが多くある」「母国ではまずは自身のことを第一に考えがちな人が多い印象だが、真備の人びとは地域の人を考えて行動していたことに感銘を受けた」「より多くの留学生に知ってもらい、南海トラフ地震が起きたときに自身で身を守れるようになれるよう、勉強会を開きたい」など、多くの学びを得たことを報告してくれました。

今回のフィールドワークでは、西日本豪雨災害を経験した地域だからこそ学べることがあると再認識させていただきました。5年以上の時間経過で変わることもあれば、変わらないこともあることを、垣間見ることができたことに感謝し、この貴重な経験が未来保健医療人材の礎の一部になることを願っています。

今回の実習にご協力いただいた片岡さんをはじめとするそーる訪問看護ステーションの皆様、地域住民の皆様、そしてセミナーに携わったすべての方々に心より感謝申し上げます。また、以前から真備の地域レジリエンスに関心を持ち、教育と研究の面でネットワークを築いてくださったヘルスシステム統合科学研究科の原田奈穂子教授にも感謝申し上げます。山里海医学共育プロジェクトでは、地域とともに暮らし、地域のために貢献する人材育成に引き続き全力で取り組んでまいります。皆様のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。